前回の記事では、SNS炎上を例に「個人の責任を追及しすぎることの危うさ」を見てきました。司法による冷静な判断とは異なり、感情的な集団攻撃が個人に過剰な負担を与えてしまう現実がありました。

では逆に、誰か一人に責任を押し付けられない問題──つまり「集団による悪事」についてはどうでしょうか。戦争や環境問題、いじめや少子高齢化といった社会課題は、特定の個人だけでなく「集団全体」の行動によって引き起こされています。そのため、誰か一人を裁いても本質的な解決にはつながりません。

本来、責任を追及することには「反省して改善する」という重要な意味があります。しかし集団による悪影響は、責任の所在があいまいなため、反省や改善のサイクルが機能しにくいのです。

今回は、人数の規模(量)と人間関係の影響(質)という二つの視点から「集団」が生み出す問題を整理し、制度が抱える限界を考えていきます。

集団責任が追及できない理由

責任を追及することには、本来大きなメリットがあります。なぜなら、責任を問われた個人や組織は「なぜ失敗したのか」「次はどうすれば良いのか」を考え、行動を改善できるからです。司法による裁判や学校での懲戒処分などは、この改善サイクルを前提にしています。

しかし、社会問題の多くは「個人」ではなく「集団」の行動によって引き起こされています。たとえば選挙による戦争、経済活動による環境問題、あるいは少子高齢化の進行などです。これらは数万人、数千万人、さらには国民全体の行動の積み重ねによって発生しているため、責任を誰か一人に押し付けることはできません。

さらに、集団の悪影響は責任の所在があいまいになるため、追及する対象が見つからず、反省や改善につながらないという欠点があります。誰も責任を取らないまま問題が拡大し、結果的に「解決不能な課題」として社会に残り続けるのです。

このように、集団責任は追及の仕組みそのものが働きにくいため、制度が前提としてきた「責任=個人に帰属する」という考え方との間に大きな矛盾が生じています。

人数(量)が生む悪事の責任

「集団」という言葉には、規模の大きさという側面があります。10人や100人といった小規模なものから、数万人、数千万人、さらには国全体の規模まで、人数が増えるほど責任の所在は見えにくくなります。

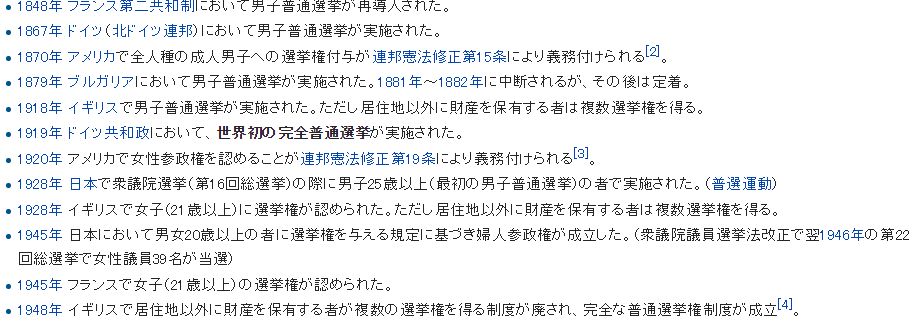

代表的な例が 選挙と戦争 です。普通選挙が始まって以降、政治家は国民の投票によって選ばれてきました。つまり、その政治家が決断した戦争は「国民全員が選んだ結果」と言えます。反対票を投じた人も、最終的に賛成多数を許した「集団の一員」として責任から完全に逃れることはできません。

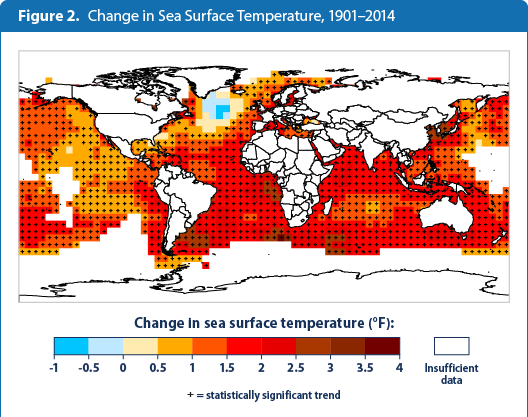

また、環境問題 も集団の行動がもたらす典型的な課題です。大量消費や経済成長を優先する社会の選択が、地球温暖化や異常気象を加速させています。ひとり一人の消費行動は小さくても、数千万単位で積み重なることで地球規模の環境破壊につながるのです。

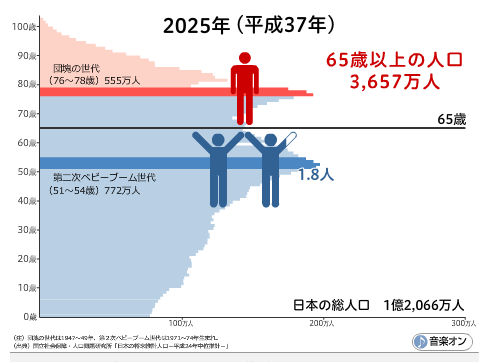

さらに、少子高齢化 も人数の問題として表れています。制度に適応せず出産を選ばない人が一定数存在することが、社会全体の人口構造に影響を与えます。2025年には現役世代1.8人で高齢者1人を支える構造になると予測されており、これも集団全体の選択や行動が積み重なった結果といえます。

このように、人数という「量」の側面から見ても、集団による責任は特定の個人に還元できず、追及が極めて難しいのです。

関係性(質)が生む悪影響

集団の問題は人数の多さだけではなく、メンバー同士の「関係性」からも生まれます。親子、友人、仲間といった近しい関係性が、個人の行動や価値観に大きな影響を与えるのです。

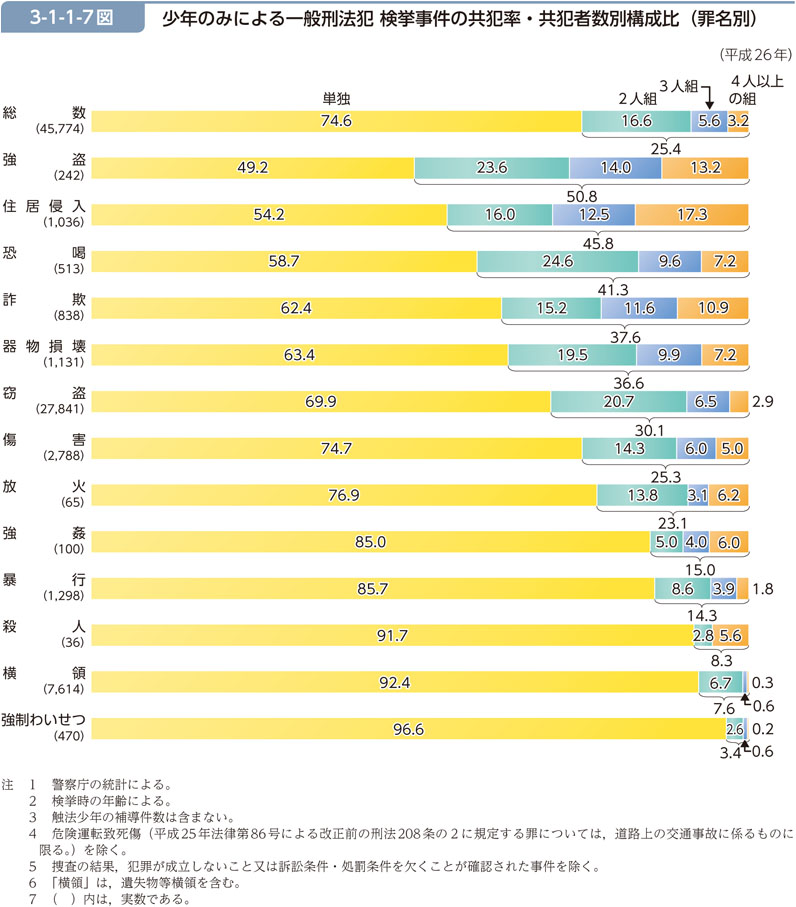

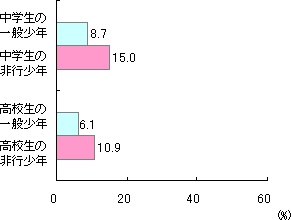

たとえば、非行や犯罪の共犯 では「仲間の影響」が強く働きます。少年犯罪の統計でも、共犯率が高いことが示されており、一人で行動するよりも仲間と一緒だからこそ犯罪に加担してしまうケースが多くあります。

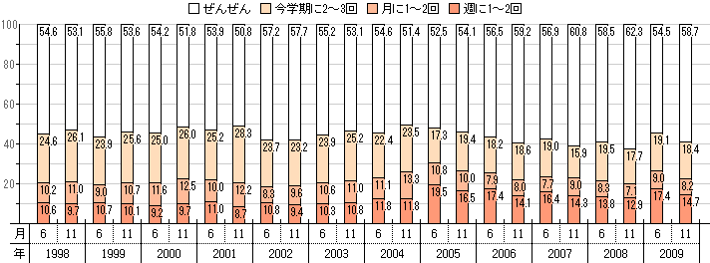

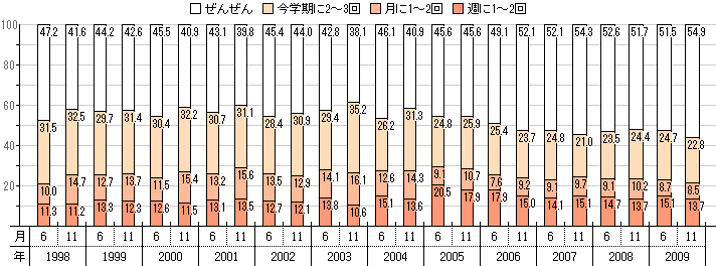

また、いじめ も関係性による典型的な悪影響です。小学校高学年の調査では、仲間外れ・無視・陰口といったいじめの経験が男女ともに多く報告されています。これは「みんながやっているから自分もやる」という同調圧力が強く働く現象です。

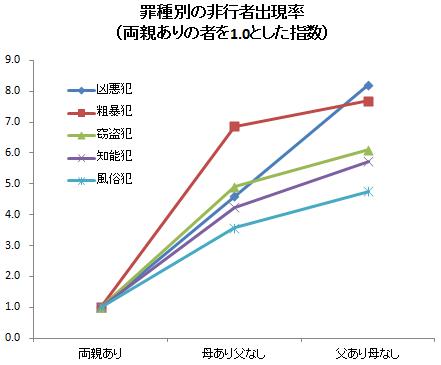

家庭環境も大きな要因になります。いわゆる「毒親」と呼ばれる暴力的な親のもとで育った子どもは、非行や犯罪に走るリスクが高いと報告されています。両親の不在や家庭の不安定さも、少年非行の背景として無視できません。

このように、集団の「関係性」という質的な側面は、個人の意思や理性を超えて行動を方向づけてしまいます。にもかかわらず、制度は依然として「個人の責任」として処理し続けており、集団の影響を軽視している矛盾 が存在するのです。

制度と集団責任のギャップ

ここまで見てきたように、集団の行動は戦争や環境問題、少子高齢化、いじめや非行など、社会のあらゆる領域で大きな影響を与えています。しかし、現行の制度は「責任は個人に帰属する」という前提に立ち続けています。

自己責任論の立場では、「みんながやっているから自分もやった」という言い訳は認められませんし、「親の影響でこうなった」という主張も切り捨てられてしまいます。つまり、集団の影響を受けた事実は無視され、最終的には個人が全ての責任を負わされるのです。

しかし現実には、人間は必ず周囲から影響を受けて行動しています。仲間や家庭環境、社会の流れといった要素を完全に切り離すことは不可能です。にもかかわらず、制度が集団の影響を考慮せず「個人」にのみ責任を押し付けるのは、大きな矛盾を生んでいます。

この矛盾こそが、現代社会の制度が直面している限界です。集団による悪影響を軽視したままでは、問題の根本的な改善にはつながらないのです。

次回

本記事では、個人ではなく「集団」によって生み出される悪影響に注目しました。戦争や環境問題のように国民全体の行動が積み重なって生じる課題や、いじめや非行のように人間関係の影響から発生する問題は、誰か一人を責めても解決できません。ここに、制度が想定する「個人の責任」と現実との大きなギャップが存在します。

しかし、責任の所在を考えることを避けていては改善の道は開けません。集団による悪事をどう扱うかは、今後の社会制度を設計するうえで避けられないテーマです。

次回は最終回として、これまで見てきた「個人の責任追及」と「集団の責任不在」を踏まえ、責任をどのように追及できるのか という私自身の仮説を提示します。責任の二面性を越える新しい視点を一緒に考えていきましょう。

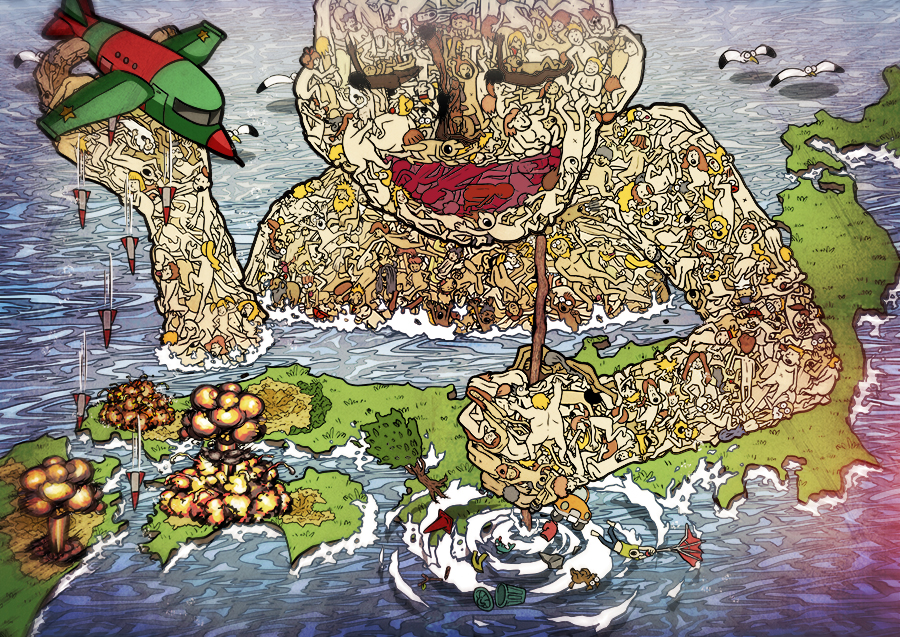

書(描)いた人:雲子(kumoco, Yun Zi)

諸子百家に憧れる哲学者・思想家・芸術家。幼少期に虐待やいじめに遭って育つ。2014年から2016年まで、クラウドファンディングで60万円集め、イラスト・データ・文章を使って様々な社会問題の二面性を伝えるアート作品を制作し、Webメディアや展示会で公開。社会問題は1つの立場でしか語られないことが多いため、なぜ昔から解決できないのか分かりづらくなっており、その分かりづらさを、社会問題の当事者の2つの立場や視点から見せることで、社会問題への理解を深まりやすくしている。