ユダヤ教を背景とするイスラエル建国は、迫害の歴史から解放を求めたユダヤ人の悲願でした。

しかし、その歩みは同時にパレスチナとの対立や人道的問題を生み出し、正義と不正義が交錯する複雑な歴史を形作ってきました。

本記事では、その二面性を歴史の流れに沿って紐解きます。

ユダヤ人国家建設への道

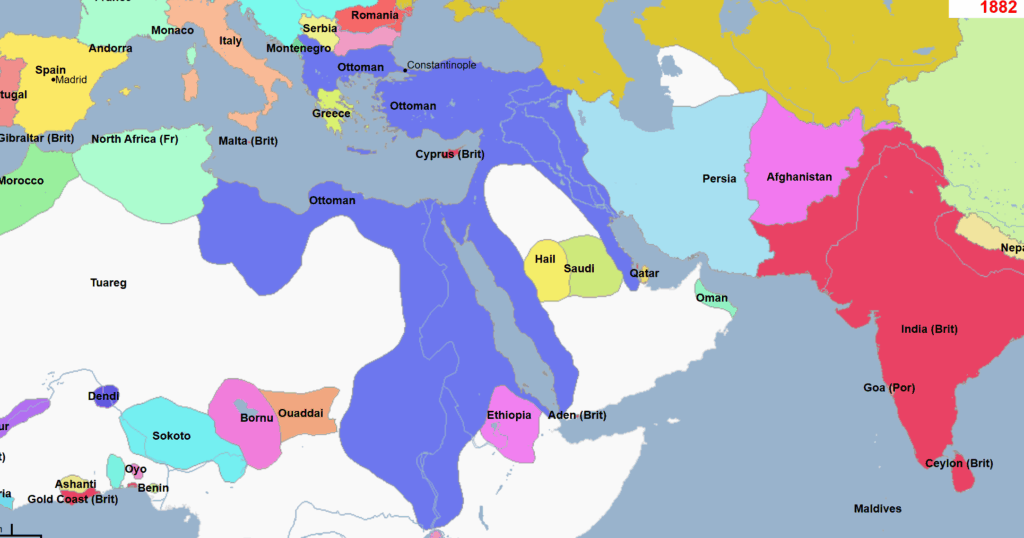

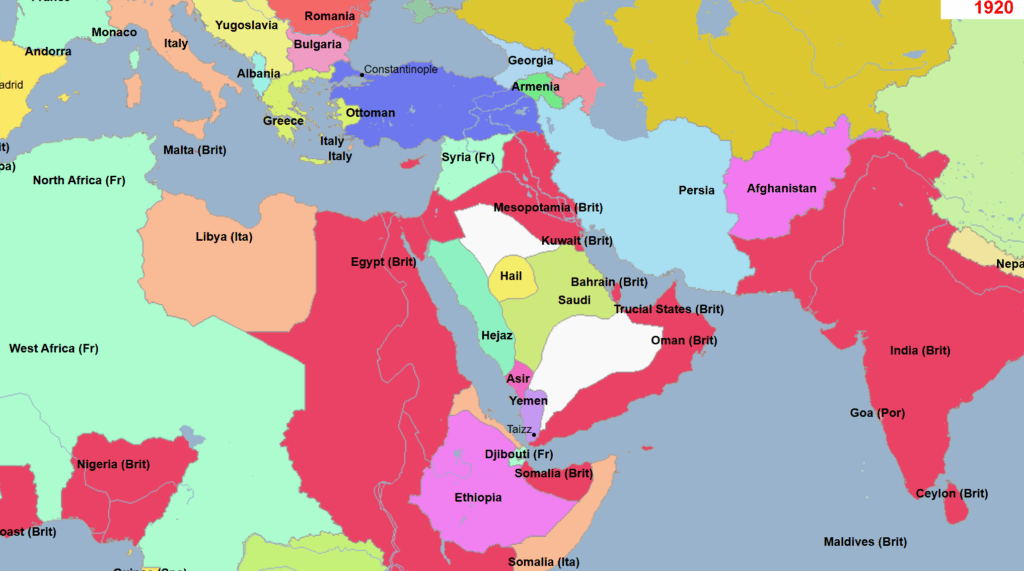

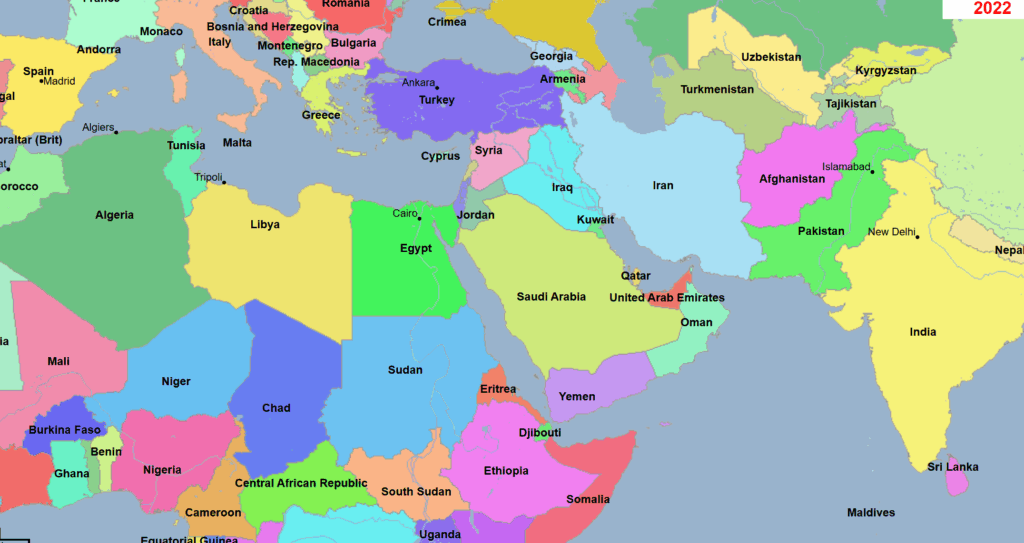

20世紀初頭、世界情勢の激変はユダヤ人にとって新しい歴史の幕開けとなった。かつて広大な領土を誇ったオスマン帝国は、第1次世界大戦で敗北し、イギリスとフランスによって解体された。

出典:World History Atlas & Timelines since 3000 BC

この「三枚舌外交」によって中東の地図は大きく書き換えられ、イラクやシリアといった新たなアラブ諸国が誕生した。

しかし、その過程でパレスチナ地域は国際的な思惑の狭間に置かれ、後に大きな対立の火種となっていく。

一方、長らく離散の民として世界各地で暮らしてきたユダヤ人は、この時期に「故郷を再建する」というシオニズム運動を強めていった。

特に、ユダヤ系富裕層ロスチャイルド家の資金的支援は大きな推進力となり、パレスチナの地にユダヤ人国家を築こうとする動きが現実味を帯びていく。

やがて1948年、ユダヤ人指導者たちはイスラエル独立宣言を発表し、歴史的に散逸してきた民族がついに自らの国家を取り戻したのである。

この独立は、ユダヤ人にとっては迫害の歴史を乗り越える悲願であったが、同時にアラブ諸国にとっては「外部の力による領土の奪取」と映った。

その後の紛争の起点ともなるこの瞬間は、中東の対立構造を形づくる大きな転換点だったといえる。さらに忘れてはならないのは、ユダヤ人全員がシオニストであったわけではなく、またシオニストのすべてが過激派だったわけでもないという事実だ。

つまり、イスラエル建国の歩みは民族の解放と他者からの抵抗という、まさに二面性をはらんでいたのである。

独立と領土拡大、アラブ諸国との対立

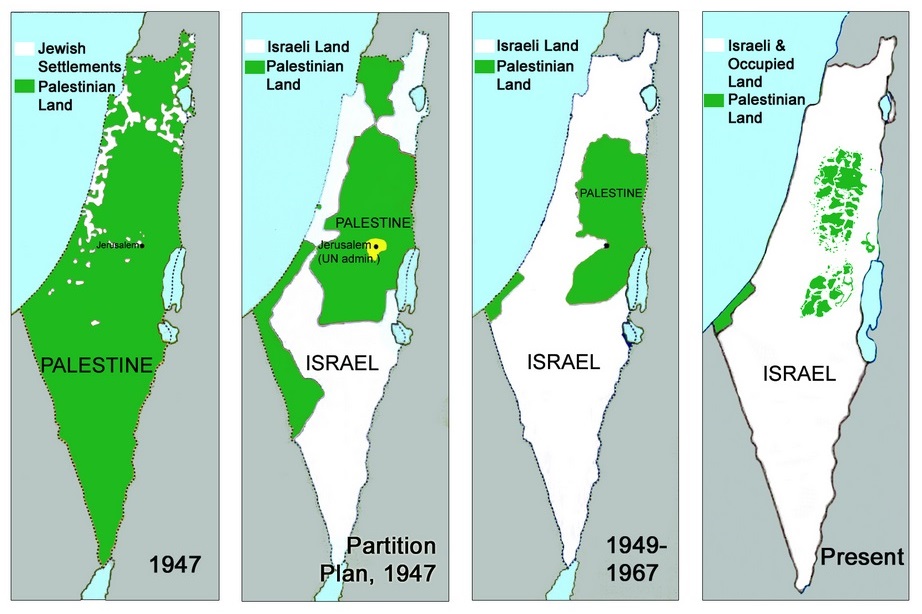

1948年にイスラエルが独立を宣言すると、周辺のアラブ諸国は直ちにこれに反発し、第一次中東戦争が勃発した。

ユダヤ人にとっては歴史的悲願の実現であったが、パレスチナに暮らしていたアラブ人からすれば、突如として外部の力により故郷を奪われる現実であった。ここに「建国の喜び」と「故郷喪失の悲劇」という対照的な体験が併存する。

戦争の結果、イスラエルはアメリカの支援を受けて軍事的優位を確立し、当初の国連分割案を超えて領土を拡大していった。

その後も数度にわたる中東戦争を経て、イスラエルとパレスチナの領土地図は幾度も塗り替えられ、パレスチナ人は難民として追われる状況が続いた。領土の推移を見れば、イスラエルの影響力が拡大する一方で、パレスチナの居住地は狭まり分断されてきたことがわかる。

※出典:The Rape Of Palestine: Hope Destroyed, Justice Denied

こうした現実は、国際社会でも二面性を持って受け止められている。イスラエル側からすれば、建国以来絶え間ない脅威にさらされ続ける中での「自衛」と「生存のための戦い」である。

しかしパレスチナやアラブ諸国から見れば、ユダヤ人国家の拡張は「侵略」であり、「占領」として非難の対象となってきた。

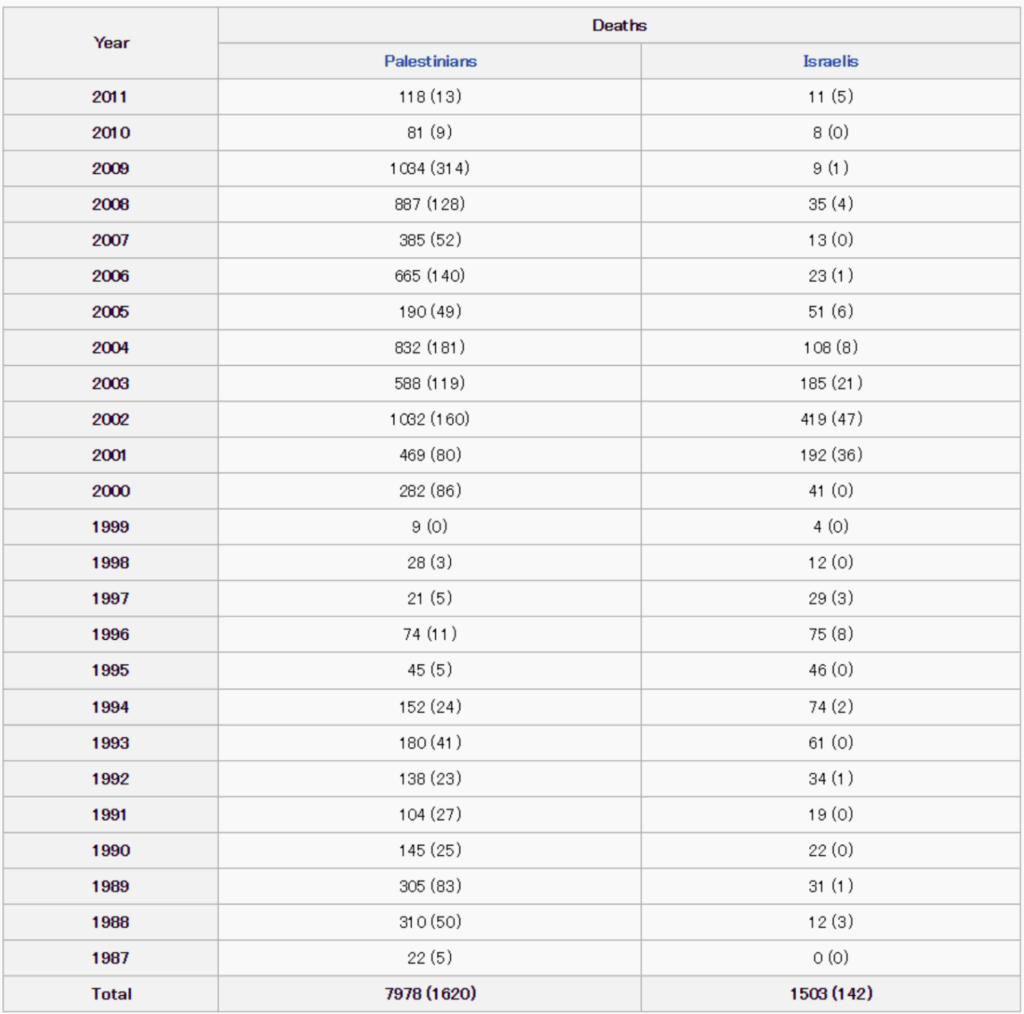

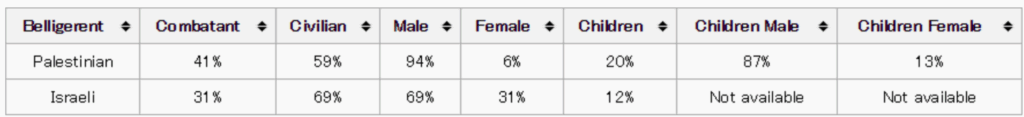

死傷者の統計に目を向ければ、その多くがパレスチナ側に偏り、特に未成年の犠牲者が少なくないことが国際的な批判を呼んできた。

出典:Wiki Israeli–Palestinian conflict Fatalities 1948–2011

このように、イスラエルの独立は民族の再生を意味すると同時に、アラブ社会にとっては植民地主義の延長としての苦難を象徴するものとなった。

領土と人命をめぐる対立は、単なる国境紛争ではなく、民族の尊厳と歴史的権利をかけた闘争へと発展していったのである。

国際社会とアメリカの支援

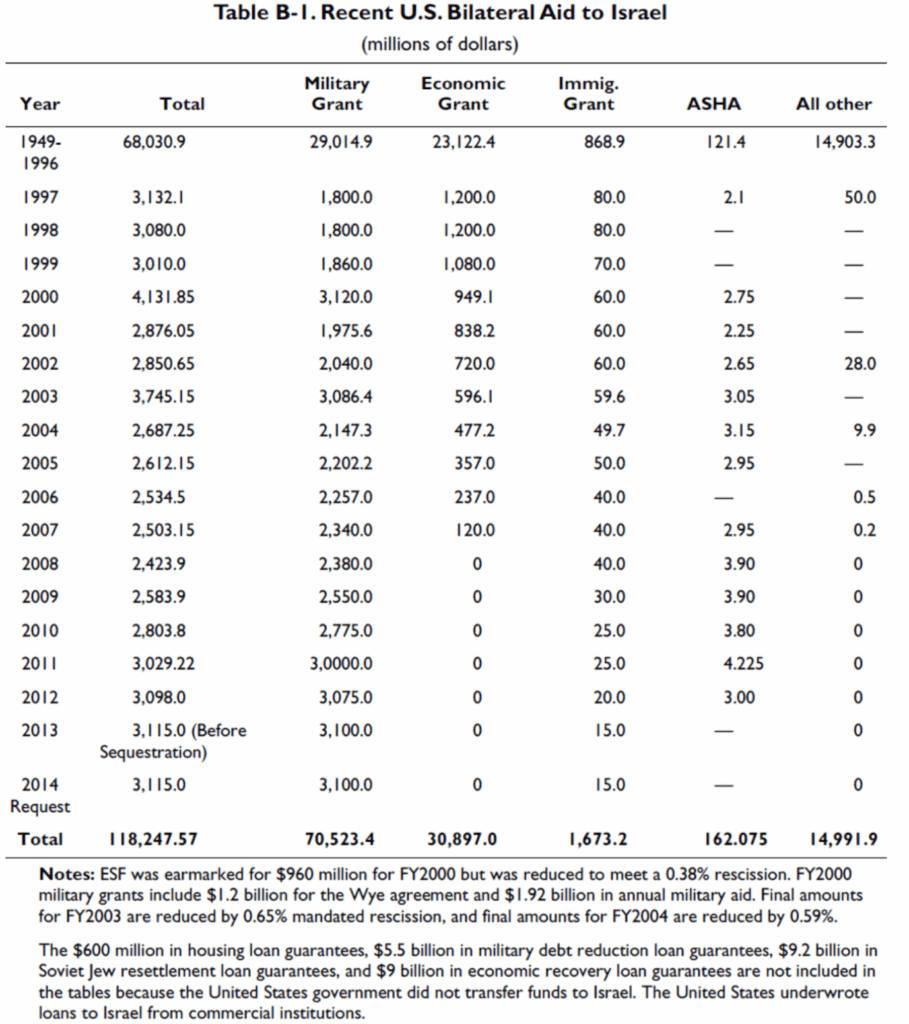

イスラエルが独立を果たした後、その存続と発展を大きく支えたのがアメリカであった。建国当初からアメリカは外交的にイスラエルを承認し、軍事・経済両面で強力な援助を行ってきた。

冷戦期には中東における西側の要衝として位置づけられ、アメリカからの年間数十億ドル規模の軍事援助や経済支援が継続的に供与されている。

出典:U.S. Foreign Aid to Israel、Israel–United States relations Current issues

これはイスラエルが他の中東諸国に対して軍事的優位を維持する大きな基盤となった。

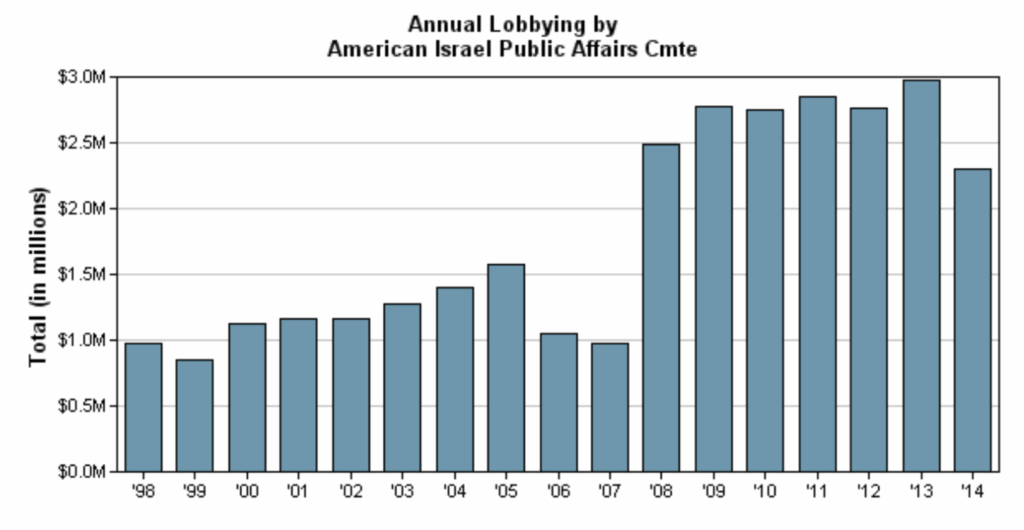

その背景には、アメリカ国内におけるユダヤ系ロビー団体の存在がある。中でもAIPAC(アメリカ・イスラエル公共問題委員会)は、年間を通じて膨大な資金を投じながら議会に働きかけ、イスラエル支持を強固にしてきた。

出典:Annual Lobbying by American Israel Public Affairs Cmte

こうした政治的ロビー活動は、アメリカの外交政策が一貫してイスラエル寄りである理由の一つとされている。

また、アメリカ国内に居住するユダヤ人コミュニティの存在も無視できない。ユダヤ人はアメリカ全土に広がっているが、ニューヨークをはじめとする特定の州に人口が集中しており、選挙における票の重みが増すことで政治的影響力を高めている。

選挙戦でのユダヤ系有権者の動向は候補者にとって無視できず、これもまたイスラエル支援を後押しする構造を形づくってきた。

このように、イスラエルは単独で自国の防衛や経済を築き上げたのではなく、アメリカという強力な後ろ盾を得て発展してきた。

国際社会においてもアメリカの立場がイスラエルの安全保障を保障する要素となり、それが中東の力関係やパレスチナ問題の解決を難しくしているという二面性が存在する。

イスラエル・パレスチナ紛争と人道的問題

イスラエルの建国以来、パレスチナとの対立は70年以上にわたって続いてきた。独立直後の戦争から始まり、領土の拡大や入植地の建設をめぐって衝突は繰り返され、度重なる中東戦争や小規模な武力衝突が地域の恒常的な不安定要因となっている。

イスラエル側は「自衛権の行使」として軍事行動を正当化するが、パレスチナ側にとっては土地と生活の剥奪に直結する現実であり、その根深い怒りは新たな抵抗運動を生み出してきた。

死傷者の統計を見れば、紛争の不均衡な実態が浮かび上がる。イスラエル人も犠牲になってはいるが、犠牲者の多くはパレスチナ人であり、その中には18歳未満の子どもも多数含まれている。

武力による応酬が続く中で、次世代を担う子どもたちが命を落とすという現実は、国際社会に強い衝撃を与えてきた。

さらに、この紛争は単なる領土問題にとどまらず、人権や人道の問題として国際的に認識されている。国際社会では、イスラエルの安全保障を支持する声と同時に、パレスチナの人権侵害を批判する声が常に交錯してきた。

特に、アメリカの強固な支援がある限り、国連などの国際機関における調停や制裁は効果を発揮しにくく、紛争は解決に至らないまま長期化している。

この状況は、ユダヤ人国家建設が民族の悲願を実現した一方で、その実現が他民族にとって深刻な人道的悲劇を生んだことを示している。

つまり、イスラエルとパレスチナの対立は「民族の正統性」と「人権の普遍性」という二つの価値観が正面から衝突する場であり、まさにユダヤ教側の歩みにおける二面性を象徴しているのである。

次はこちらの記事をご覧ください。

書(描)いた人:雲子(kumoco, Yun Zi)

諸子百家に憧れる哲学者・思想家・芸術家。幼少期に虐待やいじめに遭って育つ。2014年から2016年まで、クラウドファンディングで60万円集め、イラスト・データ・文章を使って様々な社会問題の二面性を伝えるアート作品を制作し、Webメディアや展示会で公開。社会問題は1つの立場でしか語られないことが多いため、なぜ昔から解決できないのか分かりづらくなっており、その分かりづらさを、社会問題の当事者の2つの立場や視点から見せることで、社会問題への理解を深まりやすくしている。